|

陕北黄土高原古地中海沧海桑田的变迁之三·大陆板块漂移的动力源自地球自转 三暮

|

|

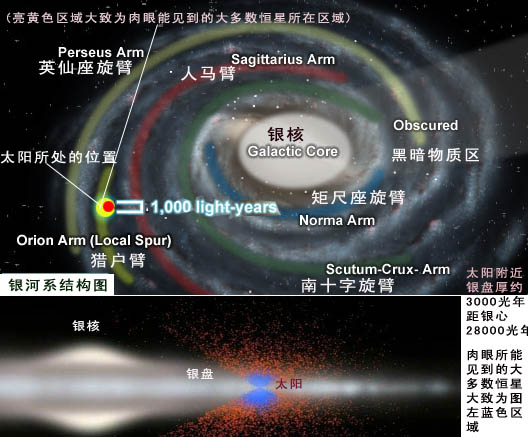

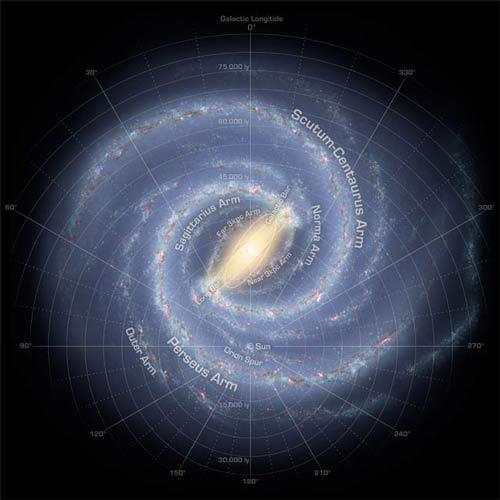

鄂尔多斯高原-黄土高原板块是由大陆板块漂移,受到青藏高原板块挤压、抬升形成的;鄂尔多斯高原-黄土高原板块由西北向东南倾斜,显然有一个板块运动的力存在,了解了地球板块运动与宇宙运动的关系,就能知道黄土高原从古至今到未来的变化,由此揭开了宇宙、银河系、太阳系、地球、地球上的板块互相吸引,互相依托,各自发展的关系。 ①地球引力场范围内地球与大陆板块运动之间存在向心力 旋转是宇宙万物保持平衡和对称的基本形式,万物旋转包括其自旋运动和绕核运动。 从我们地球的角度看问题,首先自然要质疑鄂尔多斯高原-黄土高原在隆起的过程中为什么会有西北向东南的倾斜。发现它受到青藏高原的挤压,有一个产生向北北东方向的力,说明板块在北半球运动中有一个顺时针旋转的力,仔细观察印度洋板块和其他大陆板块在运动中也有这个顺时针旋转力的运动方向。地球板块顺时针方向漂移运动与地球自西向东逆时针自转运动是相反的,否则大陆板块会全部漂移到地球赤道附近,成为一个略扁的球体。卫星就是通过人为的转速控制和发射角度控制,利用与地球产生的向心力和离心力,产生人为的平衡,达到人们想要的结果。而地球逆时针旋转角动量与地幔岩浆层流动旋转方向不一致,让大陆板块顺时针运动,向磁极靠拢。1954年,英国的地球物理学家,诺贝尔奖金获得者--布莱克特及其小组利用古地磁学,研究了英格兰地区的三叠纪(距今约2亿多年)红色砂岩的化石磁件后,发现了令人惊喜的结果。他们计算出的当时地磁极的位置竟然会偏离地球的地理极达30°之多;同时还测出了三叠纪英格兰地区的磁倾角约为34°,这与目前该地区的65°倾角相比,小了30°多。该地区当前与三叠纪的相对位置的巨大差异,只能用英格兰本身的移动来解释。 板块运动的动力从何处而来呢?一种观点认为地壳下面,相对于刚性地壳,地幔的上部存在一“软流层”。在海洋下面,这层“软流层”是从大约60千米的深度开始的,而在大陆下面,则是从120千米的深处开始地幔对流的,并一直到200-250千米的深处。在“软流层”中,下面的热物质从下向上升,然后扩散并冷却,最后成为比较致密的物质下沉。这样的环流将把地幔上部的刚性表皮及地壳从热的上升区带到较冷的下沉区,从而形成一个对流体系。正是这种对流,成为板块运动的动力。大陆板块的漂移可解释为地核内部的剧烈运动,导致了地幔岩浆层的内部应力发生强大的变化,内应力的变化使扩张和收缩压力的分布极不均匀,从而使陆地各大板块的部分板块不断的产生下沉和隆起,形成了相对的陆地板块漂移运动。 另一种观点认为地球自转会产生一个向心力,可以用一个水盆,转动盆里的水,让水旋转产生向心力,在水中扔个物体,物体就会因为水的向心力,向水中心方向移动。这个物体移动因为受到水的速度和物体的重量影响。单纯的向心力就是通过物体旋转,让周围的物体也旋转,当周围的物体旋转速度大于周围的转速,物体就会产生离心力而抵消向心力,向外移动。反之当物体转速没有周围的转速快,那物体就会被周围转动产生的向心力而吸引。板块的运动是一种旋转运动,大陆板块最终都会漂移到地球两极,根据计算,板块运动的速率多为每年数厘米。 为什么绝大多数大陆板块都会向北极靠拢呢?这就是因为地球有一个66°34′的黄赤夹角。地球逆时针旋转,产生一个向心力,倾斜的旋转球体使得地球上绝大多数陆地板块处于相对黄道平面的上半部,地球的北极就在黄道平面的上部,向心力使漂移的大陆板块向旋转的地球磁北极靠拢,同时大陆板块又在做着自身顺时针方向运动,只不过很缓慢,难以察觉。 关于大陆板块顺时针旋转可用地幔柱或热点作为重要的参考系统。地幔柱是发源于软流圈之下的地幔深部并涌升至岩石圈底部的圆柱形上升流。热点的含义与地幔柱相近,也可将热点视为地幔柱的地表反映。地幔柱导致地表穹形隆起,重力和热流值增高。一般认为热点-地幔柱的位置大体固定。 当岩石圈板块跨越于热点之上,板块仿佛被“烧穿”了,地幔物质喷出地表,形成火山。先形成的火山随板块运动移出热点,逐渐熄灭成为死火山;在热点处又会喷发形成新的火山。这样不断地“推陈出新”,便发育成由新到老的一列火山链。皇帝-夏威夷海岭就是近8000万年来太平洋板块越过夏威夷热点的产物,火山年龄向西北方向变老。这些火山链标示出板块漂移过热点的轨迹,记录下板块的运动方向。北北西向皇帝海岭与北西西向夏威夷海岭之间走向的转折,显示距今约4000万年前太平洋板块的运动方向从北北西转变为北西西向,这就说明了板块在做顺时针旋转运动。 还可以从大陆板块与海洋的地形地貌来说明板块的顺时针旋转。 ⑴太平洋板块顺时针旋转,南、北美大陆板块西侧的上旋转力受到来自大洋板块东侧下旋转力的强烈挤压,形成由北向南非常狭长的弧形褶皱隆起带;太平洋板块西侧的上旋转挤压力使得日本群岛、台湾、菲律宾群岛、印尼-巴布亚新几内亚群岛成为旋转的弧形排列,大洋板块两侧弧形对称。 2012年11月11美国《时代周刊》刊登美科学家大胆预测: “十年内日本将从世界除名,美国科学家预测日本列岛可能会沉入马里亚那海沟!地球物理专家悲观预测:日本地震仅是开始…美国国家科学院院长BRUCE ALBERTS博士在接受《时代周刊》记者采访时严肃指出:经过了2004年末的印尼大地震,亚洲-太平洋板块正在变得越发脆弱,地震和海啸也将越发活跃。尤其是亚洲东部的日本列岛已经处在了一个随时可能塌陷的‘漏斗’之上。众所周知,世界上最深的海沟——马里亚那海沟(平均深度8000米,距离日本列岛最近处不过200公里),由于受到亚洲大陆板块的推压和太平洋板块的后退的原因,正在以每年10厘米的速度向东北方向,即太平洋-日本列岛一线扩张。这次大地震后,科学家观测到海沟又进一步加快了东扩的步伐!处在太平洋和亚洲两大板块交界的日本列岛无疑已经身处在这个世界上最深的漏斗的边缘!如果遇到一两次印尼一样的海底地震的话,很可能除了南部的琉球群岛以外,日本列岛都将面临灭顶之灾——滑入大海沟。…曾经在1996年就预测日本将在2011年发生9级地震的俄罗斯科学院远东分院专家阿卜拉莫夫3月25日再次做出悲观预测:于3月11日发生的日本地震及海啸,仅是正在开始的一系列地震的前一部份,日本及俄罗斯远东部份仍将面临高级别地震。俄罗斯独立报在报导说,日本官方在3月11日的大地震之前就已经获得了相关的预测,因为俄罗斯科学院远东太平洋海洋学研究所地质和地壳构造物理学实验室负责人瓦西里·阿卜拉莫夫曾在14年前的1997年发表于[科学院教授俱乐部]杂志的一篇文章中,准确的预测了2011年日本大地震。…同时,正因为对此前的地震海啸预测准确应验,所以俄罗斯专家对未来可能发生灾难的悲观预测更令人感到心惊。阿卜拉莫夫教授对未来的预测研究结果透露说:[根据我们的研究,目前地球正处在一个新活跃期,此前东京地震、印度、印尼和新西兰的地震,都是该活跃期的前奏,在2011年,俄远东滨海边疆区可能会发生高达8-9级,勘察加地区甚至可能会有10级地震,而日本西海岸附近仍会继续发生地震,即使达不到上次9级,也不会很低。此外,还可能会出现由此产生的火山喷发及海啸]。…据报导,这些已经应验和对未来的预测研究是阿卜拉莫夫教授根据自己在14年前研究的[球形漏斗]理论作出的。该理论认为,地球每个大陆都有一个[球形漏斗],这个初期型漏斗(从地核到地表)在地幔和地壳抽取破坏能量。近十年是在积极吸取能量期,这一过程被俄专家称为[地球新活跃期现象]。” 时代周刊的报道说马里亚那海沟向东北方向,即太平洋-日本列岛一线扩张,也正好说明了两大板块亚洲大陆板块和大洋板块顺时针旋转的运动方向,即在其板块的西部是上旋东北方向,在其板块的东部是下旋西南方向。水流旋转形成漩涡漏斗与阿卜拉莫夫教授认为地球每个大陆板块都有一个[球形漏斗]模型理论是一致的。 ⑵非洲板块顺时针旋转,与亚洲在红海、亚丁湾处撕裂开。 ⑶南美洲顺时针旋转,使得与非洲板块在南端比北端撕裂的开口大。 ⑷北美大陆的顺时针旋转,使得与格陵兰岛撕裂开,之间相隔无数群岛和巴芬湾、戴维斯海峡,且这些岛屿都被甩向东北端。 ⑸印度洋板块俯冲到欧亚大陆板块底部,两大板块的顺时针旋转力使得喜马拉雅山脉大体呈西北到东南弧形走向。 ⑹在大陆内部板块运动也是遵循着顺时针运动方向,例如还是拿鄂尔多斯高原-黄土高原为例,我们看到该整体板块、周边三面围绕的黄河走势、围绕整体板块周边的地震断裂带分布,整体上还是顺时针方向倾斜。在整体板块的南端因顺时针下旋转,还是有被撕裂的痕迹,这个撕裂的开口就是洛河、泾河的位置,渭河是这个整体板块的南部边界,因此断裂带、地震带、渭河三者是合一的。该板块南端的裂缝带,也就是渭河,一直到华山是陕西省东西走向的主要地震带,该板块的内部与扬子板块一样,是非常稳定的整体板块,绝少有地震发生。华山就是鄂尔多斯高原-黄土高原板块顺时针下旋转挤压形成的,到了白垩时期(距今约2.2亿-0.6亿前)以后,华山岩体开始抬升,华山北麓大断裂开始相对下陷。由于是鄂尔多斯高原-黄土高原板块东部顺时针下旋转发力,使其华山东西长15公里, 南北宽10公里,由于内部岩层受到东北向西南的下旋转特大的横压力,从而在东峰和北峰形成了陡峭如削的山势,东峰是华山的奇峰之一,北峰也叫云台峰,山势峥嵘,三面绝壁。 ⑺我们再把眼光缩小到陕北延安和榆林地区,大的河流水系流向基本都呈西北向东南弧形流入黄河,水系的流势除了反映板块西北向东南倾斜,也反映了地势顺时针旋转的走向,为判定有盐的龟兹县提供了依据。 ⑻总之,大陆与大陆之间,大陆内部板块之间,因顺时针旋转,大多数都是在板块边缘的南端被撕裂开。 板块向磁极旋转运动的同时,地球上的磁极的位置也在不断变化,照科学家计算,在过去3亿3千万年,地球磁极翻转已400次,平均每20万年,地球“磁极翻转”一次,上次“磁极翻转”是78万年前,因此许多人认为,地磁再翻转早已到期,大部分的“磁极翻转”需要数千年,全球磁变也可能引起地壳不稳定等其他的效应,也可能和太阳系与其在宇宙的运行有关。科学家公认地球磁场直接来自地球液状外核,间接来自地球液状外核和固状内核在地球自转下相互的作用。但是,科学家实体模拟实验中发现,地球磁场可能有一个更间接的来源,在地球之外。也就是说,只有地球自转、液状外核、和固状内核的条件,尚不足以造成地球磁场,需要有一个在地球外部的磁力来源引发以上作用。 ②太阳系引力场范围内太阳、地球、月球之间存在离心力 从大陆板块顺时针漂移运动和地球逆时针自传就有了向心力,否则就会产生离心力。月亮与地球都同时是逆时针旋转,这之间就有离心力。天文学家观测到月球的异常运动。20世纪70年代美国的宇航员和苏联的探月着陆器分别把激光反射镜送上了月球表面。天文学家们使用这些反射镜来跟踪月球的位置,其精度可以达到大约几个毫米。在分析了38年的由激光测月得到的高精度地月距离数据以后,天文学家发现月球绕地球的轨道正在越来越偏离圆形。月球近地点和远地点之间的距离差正在以意料之外的每年6毫米的速度增长。不过有些人认为并不需要担心。因为在地球和月球内部的潮汐力也会作用于月球的轨道。科学家们在探讨“小行星会把月亮撞向地球吗?”的时候,美国科学家们认为“至少需要体积和重量跟它一样的物体,以同样的速度从其运行的反方向撞过来。这会挡住月球的脚步,并使其飞向地球。”其实这个意思就是说,如果月球停止了与地球同一个方向旋转,或者月球与地球是互逆时针方向旋转,假设地球的逆时针方向不变,而月球从现在的逆时针旋转方向变为顺时针旋转方向,这样就产生了向心力,月亮就会撞向地球。(参见美国《大众科学》月刊网站2013年7月25日报道:小行星的撞击有可能把月亮撞到地球上吗?) 太阳自转方向与地球自转方向相同,都各自做逆时针旋转。在日面纬度不同处,自转角速度不同,在太阳赤道,自转最快,纬度越高,自转越慢,这说明太阳存在着较差自转的现象。以恒星为参考背景,日面纬度17°处的太阳自转周期是25.38日,称为太阳自转的恒星周期。相对于地球而言的自转周期是27.275日,称为太阳自转的会合周期。太阳与地球都是逆时针旋转,两者之间存在离心力,因此地球也在慢慢远离太阳。天文单位——太阳和地球间的平均距离——被认为是一个天文常数。科学家使用雷达测距技术来测量地球和行星之间的距离,进而得出天文单位的数值。天文学家测得的天文单位已经具有了11位有效数字,使得它成为了被测量得最精准的天文常数。在火星上有3个和飞机上所使用的非常相似的无线电应答器。这些应答器分别装载在“海盗”1号着陆器、“海盗”2号着陆器以及“火星探路者”探测器上。由此美国宇航局深空探测网可以测量着陆器和地球之间的距离。在分析了大量的观测数据之后,天文学家发现天文单位正在以每世纪7米的速度增长,地球与太阳之间的距离每年都会增加15厘米,换句话说地球正在以这个速度离开太阳。 同样的道理,只要人造航天器与地球做相同的逆时针旋转就会产生离心力。“先驱者”号异常,奇怪的引力现象并不仅仅局限在太阳系的自然天体上。正在从两个相反方向离开太阳系的“先驱者”10号和11号也存在着异常,它们所在位置与理论预言的也对不上。“先驱者”10号发射于1972年3月2日,现在距离太阳96个天文单位,并且正在以每年2.5个天文单位的速度向太阳系外进发。“先驱者”11号发射于1973年4月6日,距离太阳大约75个天文单位,每年朝天鹰座方向前进2.4个天文单位。20世纪90年代末,天文学家分析了“先驱者”10号为期11年和“先驱者”11号为期4年的深空探测网观测资料,发现1998年“先驱者”10号的位置比根据牛顿和爱因斯坦的引力理论预期的近了5.8万千米。“先驱者”11号的情况也差不多,它的距离比预期的要近了大约6000千米。这就好像有某种力作用在这两个探测器上,使得它们在以恒定的速率减速。此外,天文学家们还发现6个借助地球引力助推的探测器轨道能量存在异常变化,1990年12月伽利略探测器飞掠地球时第一次发现了这一异常。当时“伽利略”距离地球大约200万千米,正以每秒8891米的速度向地球靠近。科学家们预计当“伽利略”离开地球到相当的距离的时候也应该具有相同的速度。然而,测量却发现它超速了每秒4毫米。尽管这个值非常小,但是它实实在在的就在观测数据里。观测发现,1998年1月的舒梅克近地小行星探测器也存在着加速现象。它的加速效应大约是“伽利略”的3倍,达到了每秒13.5毫米。在2005年3月的罗塞塔探测器上观测到了类似的现象,这次它的反常速度为每秒2毫米。 ③银河系引力场范围内银河系与太阳系之间存在向心力 银河系是一个由1,000至4,000多亿颗恒星、数千个星团和星云组成的棒旋星系系统,侧看像一个中心略鼓的大圆盘,俯视呈旋涡状,有4条旋臂从银河系中心均匀对称地延伸出来。它的直径约为100,000多光年,中心的厚度约为一万光年,边缘约3000~6000光年。中心称为银心,它及旋臂都是恒星密集的区域,因此夜晚望去白茫茫的一片。据其他多种方法测定,从大爆炸算起,宇宙的年龄在140亿年左右。依据欧洲南天天文台(ESO)的研究报告,估计银河系的年龄约为136亿岁,差不多与宇宙一样老。2008年—最新的研究表明,银河系只有两条主旋臂,这两条主旋臂就是英仙座旋臂和盾牌座--半人马座旋臂,它们都与银河系核球中心的恒星棒连接着。这一认识来自2008年6月3日公布的一幅由NASA(美国航空航天局)斯皮策(史匹哲)红外太空望远镜拍摄的银河系照片,这是人类迄今为止拍摄到的最为详细也是最大的一幅银河系照片,它由80万张图片组合而成,全长达55米,分辨率比此前最为清晰的银河系照片高100倍。在这幅图片的帮助下,科学家对银河系进行了恒星计数,他们在计数后认为银河系内部有两条明显对称的旋臂,它们向银河系外围延伸后分成四条旋臂。与银河系内部的两条主旋臂相比,外围旋臂较为黯淡。在依据此项研究绘制的银河全图上,人们看到两条源于核球的主旋臂,太阳依然位于银河系接近边缘的地方,它的具体位置是猎户座旋臂的内侧,这是一条小旋臂,处于人马座臂和英仙座臂之间,距离银河系中心约2.64万光年,逆时针旋转(太阳绕银心旋转一周约需要2.5亿年)。人马臂和矩尺臂绝大部分是气体,只有少量恒星点缀其中。 |

|

|

先前认为的银河系四条旋臂•来源网络 |

|

|

2008年6月3日一幅由NASA公布的银河系两条主旋臂•来源网络 |

|

|

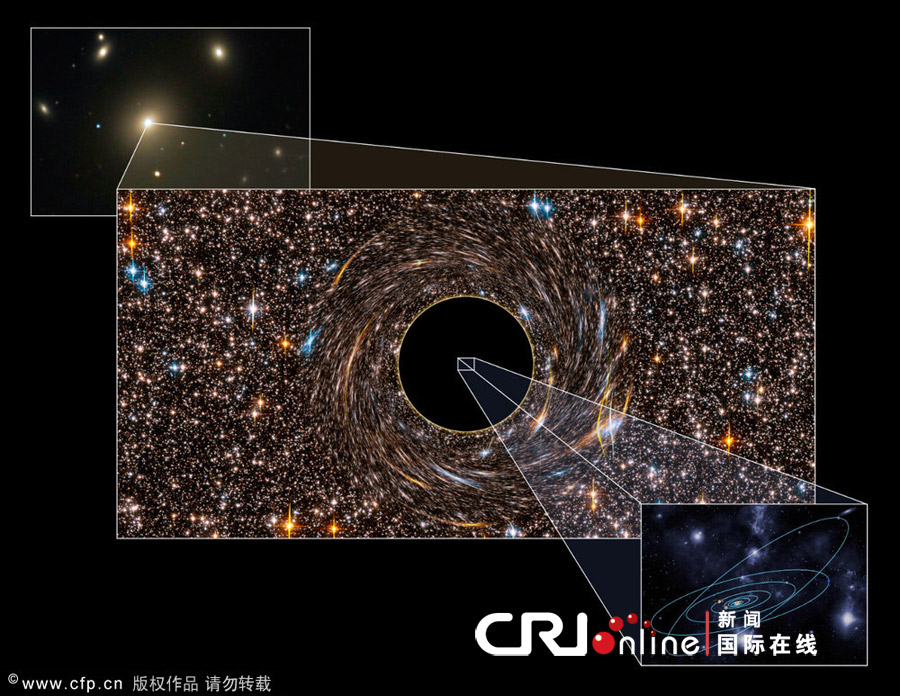

银河系黑洞吞噬太阳系•来源网络 |

|

银河系是一个巨型棒旋星系(漩涡星系的一种),银河系整体作较差自转(天体或天体系统的各部分有不同自转速率),较差自传的方向为顺时针,整个银盘顺时针旋转的漩涡中心就银心,是一个很亮的球状,直径约为两万光年,厚一万光年,这个区域由高密度的恒星组成,主要是年龄大约在一百亿年以上老年的红色恒星,很多证据表明,在中心区域存在着一个巨大的黑洞。一般在宇宙间,所有旋转的星系漩涡中心都有一个巨大的黑洞,星系团之间也会互相旋转吸引。 银河系顺时针旋转与太阳逆时针旋转产生向心力,如果从银盘的反方向看,太阳自转与银河系自转的方向也是相反,只要是在银河系引力场范围内与银河系自转方向相反,就产生向心力。按照向心力,太阳即太阳系迟早要被银河系中心的黑洞吞噬,但是宇宙间还有一些反作用的斥力在干扰太阳的向心力,例如占宇宙间23%的暗物质、占宇宙间73%的暗能量、宇宙大爆炸后向四周的加速膨胀力等等。在银河系,引力场与斥力也就是暗能量的平衡被打破,如果暗能量的压力和密度比值低于-1,将会发生非常可怕的“宇宙大撕裂”。21世纪天文科学的前沿就是暗能量,他是迄今我们人类还未掌握和认识的宇宙之谜。英国新科学家(New Scientist)杂志2008年9月17日报导,最近电脑模拟实验显示,银河系螺旋臂可能已将太阳向外抛,使其远离诞生地。此模拟结果解释了为何太阳系附近的恒星其化学成分组合较具多样性。美国华盛顿大学天文学家罗克·罗斯卡尔(Rok Roskar)团队的模拟结果显示,银河系的螺旋臂会将恒星抛到距离诞生地数千光年的地方,包括太阳在内的不少恒星都被银河系的旋臂推离其诞生地,到达复杂伸缩的太空轨道上。这些现象显然与人们掌握的万有引力相矛盾,被科学家称为暗能量或斥力作用的结果 地球围绕太阳同时逆时针旋转产生离心力的同时,又被银河系的向心力束缚。这里要说明的是,在引力场范围内产生的离心力并不是说就要顺着旋转的切线方向飞出,只是说有这种倾向,因为地球的旋转速度还没有达到摆脱太阳的引力所需要的速度。太阳自传方向与银河系自传方向互逆,使得太阳落在猎户座旋臂的内侧,在旋臂内侧,太阳与银河系的向心力更容易使太阳奔向黑洞,如果太阳落在银河猎户座旋臂稠密星云的外侧,事情就难说了,因为星系之间总是互有引力的。在大旋臂的外侧说不定是一些与银河系旋转方向一致的星球,他们在银河系引力场范围内产生离心力。 |

| 《陕北远古是海洋》最近更新时间:2016-12-26 本文摘自2015年3月将要出版的新书《安塞腰鼓探秘》 |

| 相关内容 | |

| 西汉时期的道观 | 清光绪年代地契中的传奇故事 |

| 安塞发现谢子长将军的部分遗物 | 膚施县民国税票 |

| 安塞发现大量唐代崖刻 | 真牛B陕北远古是海洋? |

| 安塞县发现宋代秧歌画像砖 | 黄土高原形成前被特提斯海覆盖 |

| 安塞县发现清代祠堂 | 大陆板块顺时针旋转漂移的动力源自地球自转 |

| 安塞县发现一批清代珍贵藏书 | |

| 安塞发现一套古代中医医疗器具 | |

| 安塞发现一口清代军用大刀 | |

| 安塞发现热带地区雌雄草化石 | |

| 安塞发现罕见的动物犄角 | |